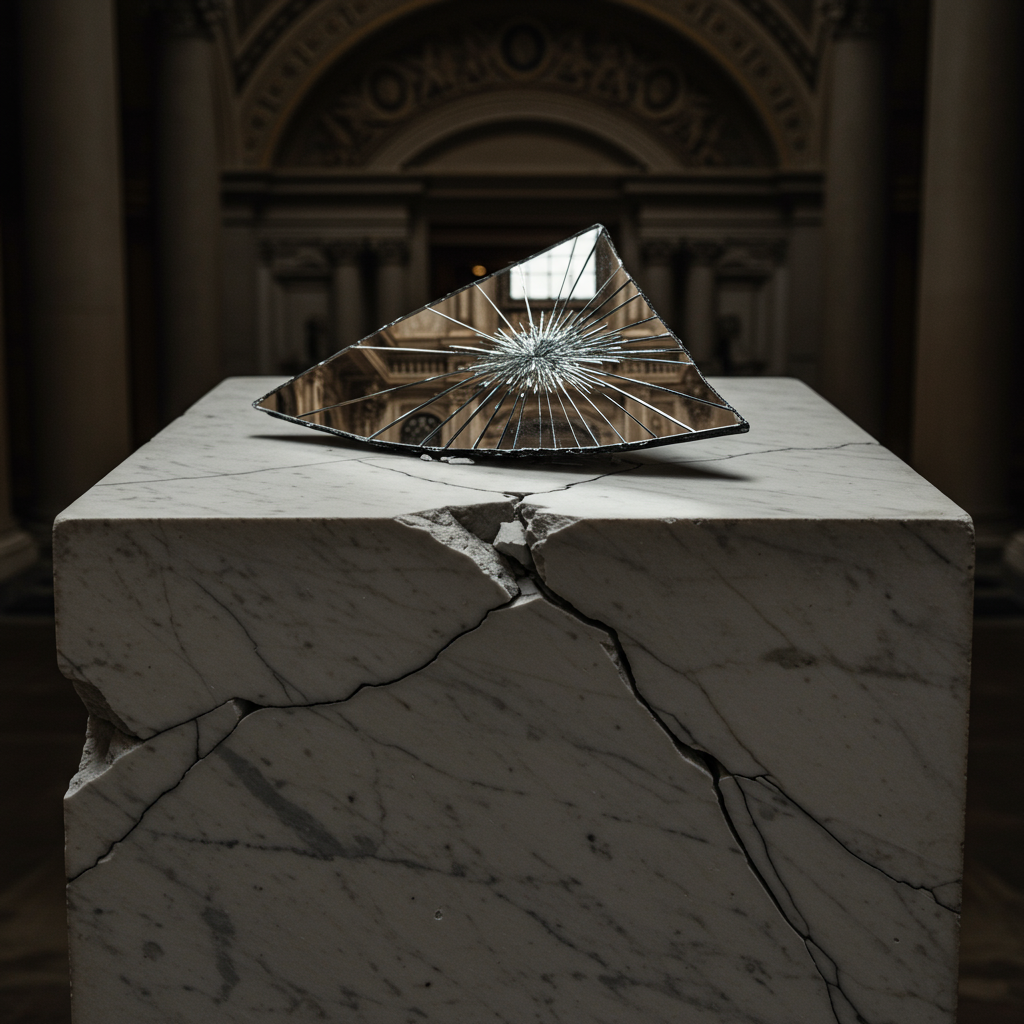

En el imaginario contemporáneo, pocas figuras generan tanta admiración como la del artista radical. Ese creador que desafía las formas establecidas, que desmantela las narrativas dominantes, que se coloca al margen de las convenciones para abrir nuevas posibilidades de sentido. El arte que rompe las normas, que desconcierta, que impugna, suele ser visto como el arte que más necesitamos.

Daniel G. Andújar junio 2025 ENG. version

Pero rara vez nos preguntamos: ¿quién puede permitirse romper?

¿quién puede permitirse romper?

La historia del arte, del pensamiento crítico y de las vanguardias culturales está llena de figuras disruptivas cuyas trayectorias no pueden entenderse al margen de sus condiciones materiales. Muchas veces, quienes han podido practicar el experimentalismo más radical, quienes han hecho del riesgo una estética, provenían de posiciones privilegiadas: herencias familiares, redes sociales, capital económico, simbólico o racial. Su radicalidad no solo era producto de su genio: también era una posibilidad estructural.

Esta no es una crítica moral, ni busca restar mérito a sus obras. Pero sí exige ampliar el marco: reconocer que lo que parece libertad estética es a menudo libertad condicionada. Que el gesto de romper el relato, de desmantelar la linealidad, de apostar por la sustracción, por el vacío, por la anomalía, está inscrito en un contexto de acceso.

Y aquí no hablamos solo de clase. Hablamos también de género, de raza, de sexualidad, de corporalidad. Porque el riesgo no se distribuye de manera igualitaria.

El arte de ruptura, cuando proviene de cuerpos masculinos, blancos, de élites culturales, suele leerse como genialidad, innovación, vanguardia. Pero cuando proviene de cuerpos feminizados, racializados, disidentes, puede ser leído como amenaza, error, marginalidad, capricho, falta de profesionalismo o directamente puede quedar invisible. La historia del arte y del cine está plagada de figuras que nunca llegaron a ocupar el lugar del “gran innovador” simplemente porque no fueron admitidas en el canon del riesgo.

Romper el lenguaje no significa lo mismo para todos. Un hombre blanco de clase alta que destruye un mural es un héroe conceptual; una mujer racializada que desafía los códigos de representación puede ser descalificada, expulsada del circuito, ridiculizada o directamente borrada del archivo. Para unos, la excepción es transgresión celebrada; para otros, la excepción es un lugar de precariedad, de castigo, de invisibilidad.

¿qué significa romper cuando ni siquiera se ha sido incluido?

Además, hay que preguntarse: ¿qué significa romper cuando ni siquiera se ha sido incluido? Para muchos cuerpos y subjetividades, el problema no es cómo desmantelar el relato dominante, sino cómo entrar mínimamente en él, cómo habitarlo sin ser aplastado. Cuando los marcos de representación ya te excluyen por raza, por clase, por género, por discapacidad, por geografía, el gesto de impugnar las normas no siempre es una opción estética: es una condición existencial.

Por eso no basta con admirar a quienes han sido capaces de impugnar desde arriba. Hay que mirar también hacia quienes llevan impugnando desde abajo, sin cámaras, sin colecciones, sin retrospectivas, sin premios. Hacia quienes no pueden practicar el experimentalismo porque viven en regímenes de supervivencia. Hacia quienes sí rompen, pero lo hacen al margen de los sistemas de legitimación cultural, o bien son leídos como “demasiado políticos”, “demasiado incómodos”, “demasiado literales”, “demasiado feministas”, “demasiado negros”, “demasiado pobres”.

El experimentalismo artístico —como la investigación teórica, como la disidencia política— exige a menudo precariedad, pero también capacidad de sostenerla. No es lo mismo fracasar cuando se tiene red familiar, patrimonial, simbólica, que fracasar cuando se viene de los márgenes, cuando lo que está en juego no es el prestigio sino la subsistencia. Hay quienes se juegan el nombre; hay quienes se juegan el cuerpo. Hay quienes rompen un marco simbólico; hay quienes no han sido ni siquiera incluidos en el marco.

La pregunta no es solo quién rompe, sino quién paga el precio de la ruptura. ¿Cuánto de lo que llamamos ruptura es, en realidad, una prerrogativa del privilegio? ¿Cuánto de la libertad de impugnar depende de una seguridad previa, de una garantía de retorno, de un lugar asegurado en los circuitos de legitimación? Y más aún: ¿cuántas otras formas de disidencia no llegan a inscribirse en el campo cultural porque no tienen quien las sostenga, quien las visibilice, quien las legitime?

El riesgo es evidente: que acabemos confundiendo la excepción con la regla, la anomalía con la posibilidad universal. Que celebremos la disidencia de quienes pueden permitirse jugar con los bordes, mientras ignoramos a quienes son arrojados fuera de todo borde. Que transformemos el gesto de ruptura en un fetiche de mercado, en un producto de exhibición, en una identidad cool.

En el fondo, lo que está en juego no es solo el arte, ni la política, ni el pensamiento: es la pregunta por las condiciones materiales de la libertad. ¿Quién tiene derecho al error? ¿Quién puede sostener el riesgo? ¿Quién puede desafiar los códigos sin desaparecer en el intento? ¿Quién puede fracasar bellamente, y quién ni siquiera puede permitirse el lujo de intentarlo?

El riesgo, cuando se mira desde abajo, no es solo el riesgo del fracaso simbólico. Es el riesgo de la desaparición. Es el riesgo de no tener dónde volver. Es el riesgo de que nadie vuelva a llamar.

El desafío urgente no es solo celebrar el arte que impugna, sino preguntarse cómo ampliar las condiciones materiales que lo hacen posible. Cómo garantizar que la libertad estética no sea un privilegio, que el riesgo no dependa del blindaje social, que la disidencia no sea una prerrogativa de los cuerpos normativos. Cómo abrir espacios para que el experimentalismo no sea un lujo, ni una excepción celebrada solo cuando viene de ciertos lugares, sino una posibilidad distribuida, contaminada, interrumpida, reapropiada.

La tarea es doble: sostener el valor de las rupturas, sí, pero también pensar cómo redistribuir las condiciones que las hacen posibles. No para exigir una igualdad abstracta —como si todos tuviéramos que romper de la misma manera—, sino para imaginar formas de compartir el riesgo, de democratizar la disidencia, de expandir el campo de quienes pueden inscribirse en la historia de las anomalías.

Porque si la excepción es siempre privilegio, la pregunta ya no es solo qué se rompe, sino quiénes siguen sosteniendo el suelo que otros pisan para saltar.

Leave a Reply